今週のお題「読んでよかった・書いてよかった2024」

このブログでは原則的に海外文学しか扱ってないが、実は日本文学やノンフィクションも陰でそこそこ読んでおり、それらを読書メーターに登録している。 今回、2024年に読んだすべての本から、最高点(星5)を付けた本をピックアップすることにした。読書の参考にしてもらえれば幸いである。

評価の目安は以下の通り。

- ★★★★★---超面白い

- ★★★★---面白い

- ★★★---普通

- ★★---厳しい

- ★---超厳しい

「キネマ旬報」に1972年から1979年まで連載された評論を加筆修正してまとめた本。全732ページの力作である。

評論としての出来はともかく、日活アクションの全貌を掴むことができるので資料的価値は高い。2024年現在、日活の映画はプライム・ビデオのチャンネル日活プラスで見ることができる。これから入門する際の手引としてちょうどいいのではないか。また、本書は個別の作品についてもたくさん論じているので、自分の感想と比べてみるのも楽しい。他人の感想を読むのはいつだって楽しいものである。

通常の映画評論だと監督別に作家論を展開するところだが、本書ではスター俳優別に同様のことを行っている。たとえば、石原裕次郎、小林旭、宍戸錠。当時の日活アクションはスターシステムで回していたからこの章立ては有効だ。胎動期(1954~1956年)、興隆期(1957~1958年)、全盛期(1959~1962年)、爛熟期(1963年~1967年)、再興期(1968年~1971年)。それぞれの時期にスター俳優たちは何を演じ何を表現していたのか。17年にわたる日活アクションの歴史をダイナミックにまとめた手腕に脱帽する。

著者は日活アクションを世界と個の関係で捉えている。これは著者が1938年生まれであることが関係しているのだろう。この世代は戦後民主主義教育の洗礼を受けている。だから個の問題が気になるのだ。一方、僕は日活アクションを自由と暴力の関係で据えている。すなわち、自由を担保するのは暴力であり、両者の綱引きが日活アクションの肝という見方。これはポスト9.11の時代にあってはアクチュアルではなかろうか。もちろん、どちらの見方が正しいか競う気はまったくない。ただ、映画の見方に世代差が感じられるところが面白く、僕にとっては刺激になる。

映画は伝統芸術よりもはるかに複雑なメディアである。なぜなら、映画は言語システムの多様な構成要素を同時進行させ、観客に文字通り何百もの象徴的観念や感情を一緒に浴びせかけるものだからだ。それは意識的に行われることもあれば、潜在意識レベルで行なわれることもある。もちろん、フィルムメーカーは一つの言語システムだけに全力を傾けるようなことはしない。実際に、すべてのシーン、すべてのショットにおいてさえも、階層主義的主従関係の原則があり、その組み合わせは絶えず変化する。(vol.2 p.206)

初心者向けの映画の教科書である。『Ⅰ』がフォトグラフィ、ミザンセヌ、動き、編集、サウンド、演技。『Ⅱ』がドラマ、ストーリー、脚本、イデオロギー、理論、総合分析:『市民ケーン』。大別すれば『Ⅰ』が映画の形式についての解説で、『Ⅱ』が映画の内容についての解説である。内容について解説した『Ⅱ』はパンチに欠けるが、形式ついて解説した『Ⅰ』は刺激的で面白い。時間がない人は『Ⅰ』だけ読めばいいだろう。本書の前段階として『ハリウッド白熱教室』【Amazon】を読むのもありだ。

フィルムメーカーをリアリストとフォーマリストに分類しているのが面白い。リアリストが自然な表現を重視するのに対し、フォーマリストは表現主義的な様式美を重視する。リアリストが芸術性を巧みに隠すのに対し、フォーマリストは様式化を突き詰めることで真のリアリティを目指す。理論的にはそういう両極がある一方で、現実のフィルムメーカーは両者の手法を折衷的に使用している。著者は「内容が形式を決定する」という立場を取っているが、確かに大半の映画はそうだろう。フォーマリズムに振り切った映画はそんなに多くない。文学もだいたい同じような状況なので、フィクションとは内容が重視される芸術のようだ。

書籍としては判型が特殊(B5判よりやや小さいくらい)で読みづらいが、図板が豊富なので構図の解説が参考になる。そのショットがどのような心理的効果をもたらしているのか。それを分かりやすく説明しているところがポイント高い。個人的には内容よりも形式のほうに関心があるので、本書の構成はありがたかった。引用が豊富であるため読んでいくうちに映画をたくさん見たくなってくる。見るべき映画はまだまだ多い。映画は文学以上の鉱脈ではないかと感じている。

原書は2009年刊行。

難解で読み応えのある評論である。ハイデガーやラカンを参照しつつ、主にテクノロジーを軸にしてアニメを語っている。普通だったら宮崎駿(『風の谷のナウシカ』、『天空の城ラピュタ』)、庵野秀明(『ふしぎの海のナディア』、『新世紀エヴァンゲリオン』)ときたら押井守を取り上げるところだが、そこを敢えて外してCLAMP(『ちょびっツ』)を持ってきたところが面白い。確かにどれもテクノロジーが重要な要素になっていて統一感がある。

テクノロジーと少女の関係について、宮崎と庵野を比較・分析したくだりは大いに参考になった。CLAMPについてもテクノロジーと少女の結びつきの倒錯を指摘していて面白い。個人的には、総論よりもこのような個別具体論のほうに魅力を感じる。

本書はアニメが好きなのは当然として、東浩紀、斎藤環、大塚英志を熱心に読んできた人向けだ。本書では特に東浩紀と斎藤環の論考が参照されている。

以下、本論とはあまり関係のない部分から引用。

(……)日本のポピュラー・カルチャーは「ソフトパワー」として日本の国際化の刷新に役立つという期待を抱かせるが、しかしそれはそもそも特殊性には無関係であるからこそグローバルに展開しているものなので、日本国内における日本の価値の根拠となることもなければ、国際社会における日本のプレゼンスを支えることもないのである。オタクに対するパニックは往々にして、行き過ぎた消費やわいせつな消費と結びついた、奇妙でみっともない日本が出現してしまうかもしれないことに対する不安の表れなのだ。(pp.386-387)

クールジャパンがなぜ失敗したのか理解できた。また、フェミニストがおたくを敵視するのもそういうことなのだろう。ポピュラー・カルチャーなんてすべて市場(=大衆の欲望)に委ねるのが一番だが、市場に委ねるとガミガミ文句を言う人が出てくるので面倒だ。ポリコレによる手前勝手な検閲にはいい加減うんざりする。

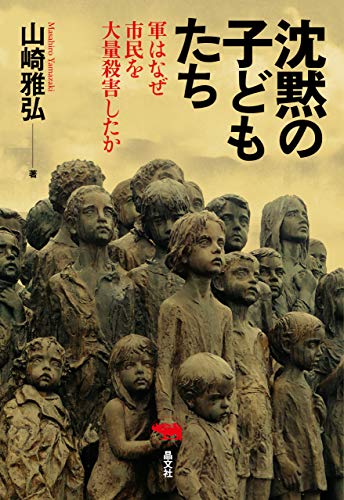

ゲルニカ、上海・南京、アウシュヴィッツ、シンガポール、リディツェ、沖縄、広島・長崎。軍による市民の大量殺害はなぜ起きたのか。本書ではその構造を軍事組織の内在的論理から解き明かしている。

日本では旧日本軍の兵士たちは戦争に駆り出された被害者と位置づけられがちである。ところが、彼らは中国や南方諸島で現地民を大量に殺害し、のみならず沖縄でも同胞に対して同じことをしていた。本書ではその事例を当時の証言を集めて再構築している。

たとえば、沖縄。当時の日本軍人は沖縄の民間人を信用していなかった。

(……)沖縄の防衛施設構築には多くの市民が駆り出されており、地下壕の内部構造や、各部隊の装備兵器、補給状況などの軍事情報を知る市民も少なくなかった。

そんな市民が敵側の手に落ちれば、日本軍の防御態勢が敵に知られてしまうという懸念から、各地の日本軍人は軍の作業に協力した仲間であるはずの市民を信用せず、いつでも敵の協力者になりうる存在として過剰に警戒した。そして、少しでも怪しい動きを見せた者は、敵の内通者や裏切り者として容赦なく殺害するという行動をとったのである。(p.206)

最終的には軍人が集団自決を強要するのだからやりきれない。沖縄人が本土人を恨むのも当然だと思う。

他にもゲルニカ、上海・南京、アウシュヴィッツ、シンガポール、リディツェ、広島・長崎と幅広く扱っている。初学者が読めば豊富な知識を手に入れることができるだろう。本書は民間人殺害の内在的論理に迫っているため、なぜ軍がそうするに至ったのか分かりやすい。その明快さが良かった。

そうなのだ。母の手からは逃れられない。これからもずっと。

「私はあんたを生んだときから、医者にすると決めていたのよ。逆らうんなら慰謝料といままでの学費一〇〇〇万円払ってね」

母からは、そう通告された。

そんなおカネが払えるわけがない――。(pp.150-151)

2018年に起きた滋賀医科大学生母親殺害事件についての本。著者が拘置所・刑務所にいた加害者と手紙のやりとりをし、彼女が母親から受けた教育虐待の様子を再現している。

文章は軽くて読みやすいが、内容は重くて生々しい。母親は娘が幼い頃から教育虐待をしているが、なぜ娘を医者にしたいのかがさっぱり分からない。おそらくアスペ特有の拘りだと思われるが、それにしたってここまで娘を縛りつけるのは不気味である。結果的に娘は殺人犯になってしまった。しかし、先に娘の魂を殺したのは母親だと言えるわけで、娘のやったことは正当防衛や自力救済に近い。このままだったら娘は自殺することになっただろう。母殺しは自由になるために必要だった。これで懲役十年は重いと感じる。

母親のヒステリックな言動は読んでいてかなり堪えるものがあった。というのも、僕の母親も似たようなところがあり、子供の頃は些細なことでよく叱りつけられたから。たぶん世の母親は多かれ少なかれあんな感じなのだろう。しかし、本書の母親は別次元の異常さだ。アスペらしく自他の境界が曖昧で、娘を通じて自分の夢を果たそうとしている。本書で炙り出されたのは親のエゴだ。娘はそれによって押し潰されている。娘は親ガチャで外れを引いたわけで、人間は生まれには逆らえないものだと痛感する。

類書としては石井光太『教育虐待』【Amazon】が参考になる。自戒を込めて書くが、親は子供に過剰な期待をすべきではない。健やかに育てばそれでいいと割り切るべきである。決して自分の理想を押しつけてはならない。

上下巻。

本書は以下の問題に焦点を当てている。

二十世紀の半ば、ナチスとソ連の政権は、ヨーロッパの中央部でおよそ一四〇〇万人を殺害した。犠牲者が死亡した地域――流血地帯――は、ポーランド中央部からウクライナ、ベラルーシ、バルト諸国、ロシア西部へと広がっている。ナチスの国民社会主義とスターリニズムの強化が進められた時代(一九三三―三八)から、ポーランドの独ソ分割統治(一九三九―四二)、独ソ戦争(一九四一―四五)までのあいだに、歴史上類を見ない集団暴力がこの地域を襲ったのである。ユダヤ人、ベラルーシ人、ウクライナ人、ポーランド人、ロシア人、バルト人など、おもに古くからこの地域に暮らしてきた人々が犠牲となった。一四〇〇万人が殺されたのは、ヒトラーとスターリンが政権を握っていた一九三三年から四五年までのわずか一二年という短い期間のことだ。彼らの故郷が戦場となったこともあるが、ここで対象とする人々は、すべて戦争ではなく殺害政策の犠牲者である。第二次世界大戦は史上もっとも多くの死者を出した戦争だった。全世界で死亡した兵士のうち、ほぼ半数がこの「流血地帯」で戦死しているが、一四〇〇万という人数には、こうした戦闘任務についていた兵士はひとりもふくまれていない。ほとんどが女性か子供か高齢者だった。誰も武器を持っておらず、多くの人が所持品や衣服を奪われた。

流血地帯(ブラッドランド)における大量虐殺を年代順に追っている。ナチスとソ連の蛮行に新たな視点を提供していて面白い。ブラッドランドはナチスとソ連の係争地であり、歴史的に支配が重なってきた地域でもある。2つの国家はそれぞれどういうロジックで民間人を虐殺したのか。また、ブラッドランドに対してどのような眼差しを向けていたのか。両者には共通点もあれば相違点もあり、本書はそれを丁寧に解きほぐしている。我々は当時の大量虐殺をホロコーストの文脈で理解しがちだが、それとはまた別の位相で大量虐殺が行われていた。ブラッドランドはヒトラーの勢力圏とスターリンの勢力圏の間に位置している。その地理的条件がとんでもない悲劇を生んでいたのだ。殺されたのは1400万人の民間人。本書は虐殺の事例が目白押しのうえ、平気で何百万もの人が数字上で処理されている。読んでいて気が滅入った。

邦訳は2015年に単行本で出版されたが(原書は2010年)、2022年のロシアによるウクライナ侵攻を機に文庫化された。プーチンのやっていることはスターリン以来のロシアの伝統芸である。90年前の出来事は現代にまで繋がっているのだ。歴史は脈々と受け継がれており、決して切り離すことはできない。そのことがよく理解できた。

NHK文化センターで行われた講義を元にした本。19世紀から21世紀まで、アメリカ文学を通してアメリカとは何なのかを浮き彫りにしている。やはり専門家の読解は非常に面白い。アメリカという国家の事情と作家という個人の事情、文学にはそのような外的要因が投影されており、著者はテクストからそれを丹念に摘出してみせる。一連の読解を通してアメリカのアメリカたる所以を感得した。

取りあげているのは以下の13編である。

- ポー「黒猫」

- メルヴィル「書記バートルビー――ウォール街の物語」

- トウェイン「失敗に終わった行軍の個人史」

- アンダソン「手」

- フィッツジェラルド「バビロン再訪」

- フォークナー「孫むすめ」

- ヘミングウェイ「白い象のような山並み」

- サリンジャー「エズメに――愛と悲惨をこめて」

- カポーティ「クリスマスの思い出」

- オコナー「善人はなかなかいない」

- カーヴァー「足もとに流れる深い川」

- オブライエン「レイニー河で」

- リー「やさしさ」

個人的にもっとも感銘を受けたのが「善人はなかなかいない」の章だった。フラナリー・オコナーの小説は世俗的な読み方だとどうしても対応しきれない、ちょっとヘンテコな部分が残るものだが、それを踏まえたうえで分かりやすく解説している。アメリカ文学とキリスト教は切っても切れない密接な関係にある。そのことを平易な言葉で明らかにしていて、やはり専門家は一味違うものだと感心した。

また、南北戦争以降、「軍隊」と「男らしさ」と「アルコール」という要素がアメリカ文化の中で繋がっていくという指摘も面白い。そこからアルコール依存症の病理が浮かび上がってくる。全体としてアメリカ文学はリベラルな価値観の元で書かれていて、文学を読むとは世界の多様性を受け入れることだと実感する。

2022年の本。物価がどのようにして決まっているのかを分かりやすく解説している。執筆当時の日本はまだデフレから脱却できておらず、どうやってインフレに持っていくかという問題意識が本書を貫いていた。

なぜデフレだといけないのか? その理由の一つが説明されている。

デフレが社会に定着すると、少しの値上げでも顧客が逃げてしまうのではと企業は恐れるようになり、原価が上昇しても企業は価格に転嫁できないという状況が生まれる――これが価格支配力の喪失であるとグリーンスパンは説きました。そして、価格支配力を喪失した企業は前に進む活力を失ってしまうと訴えたのです。

たとえば、企業が新商品を開発して市場に投入し、勝負をかけようと考えたとします。それには当然、投資が必要です。経営者は、その投資資金を回収するために、商品価格を高く設定したいと考えます。ところが、企業が価格支配力を失っていると、せっかく良い商品を作ったとしても、価格を高めに設定できません。投資資金を回収できないのであれば、商品開発をしても損をするだけです。そう考える経営者は、新商品の開発を最初から諦めてしまいます。そのとき経営者はどういう戦略をとるのか。行き着く先はコストカット、つまり、後ろ向きの経営です。(p.336)

また、ミクロの価格硬直性だけ見てもマクロの価格硬直性は再現できないため、これまでのミクロ偏重を改めてマクロとミクロの視点をバランスよく保つべきという提言が面白かった。その際に用いられたメニューコスト仮説と情報制約仮説は勉強になる。

中央銀行が発信するメッセージが「予想に働きかける政策」で、人々の予想をコントロールすることで物価を思い通りに動かそうとする思惑があるのが面白い。これを書いている現在(2024年8月1日)、日銀が0.25%の利上げを発表したが、その前に日経新聞によるすっぱ抜きがあった。おそらくこれは日銀がリークしたもので、事前に観測気球を飛ばしたのだろう。日銀が人々をコントロールしようという意欲には頭が下がる。

とはいえ、現在の日本のインフレが増税と円安に由来するものだと考えると、今までの金融政策はいったい何だったのかと思う。

パスカルを起点にして有名な哲学者の退屈論を批判的に検討し、最後はラスボス・ハイデガーを乗り越える。人類学や歴史学、生物学など幅広い分野を参照しているところが特徴で、一つのテーマを粘り強く追求することの快楽が味わえる。この手の本は結論よりも過程のほうが重要なので慎重な読解を要求されるが、本書は哲学書のわりに語り口が軽くて読みやすい。個人的に國分功一郎は東浩紀に続く世代の哲学者として重要な存在だと思っているので、未読の人はチェックすべきである。

僕自身は消費社会がふんだんに用意したコンテンツによって暇と退屈がなくなったが、裏を返せば既成の楽しみによって暇を搾取されているとも言えるわけで、今の状態がおよそ健全でないことが理解できた。現在のところ、一生かかっても消費し切ることができないコンテンツを前にして絶望しか感じない。限りある時間をいかにして使うかという焦燥感でいっぱいである。コンテンツを端から端までチェックするストイックな生き方をやめて、もっと無駄なことに時間を使う。すなわち時間を浪費すべきなのかもしれない。

ハンナ・アーレントが労働と仕事を区別している。

アレントによれば〈労働〉とは、人間の肉体によって消費されるものに関わる営みである。たとえば食料や衣料品の生産などがそれに当たる。それはかつて奴隷によって担われていた。だから〈労働〉は忌み嫌うべき行為であった(……)。

それに対し、〈仕事〉は世界に存在し続けていくものの創造であり、たとえば芸術がその典型である。〈労働〉の対象は消費されるが、〈仕事〉の対象は存続する。ゆえに〈仕事〉は〈労働〉に比べて高い地位を与えられてきた。肯定的に捉えられてきたのである。

このように両者を区別した後で、アレントは次のように言う。なぜ労働が否定されたり、肯定されたりするのか? それは哲学者たちが〈労働〉と〈仕事〉を混同していたからである。同じ行為の〈労働〉的側面がピックアップされれば否定的に論じられるし、〈仕事〉的側面が注目されれば好意的に受け止められるというわけである。(p.175)

僕にとっては日銭を稼ぐ行為が〈労働〉で、余暇にブログを書くことが〈仕事〉である。前者は苦しいが後者は楽しい。人生とは思い通りにいかないものだ。

すべての人間を個人として尊厳な価値を持つものとして取り扱おうとする心、それが民主主義の根本精神である。

1948年から1953年まで中学高校で用いられた教科書。著作者は文部省になっている。

民主主義の精神を熱く説いているだけでなく、世界各国の民主主義の歴史を振り返ったり、独裁主義や共産主義について解説したり、初学者にとって参考になる本である。民主主義の本質は言論の自由と結びついた多数決の原理であり、多数決の原理を衆愚政治だと非難するのは独裁主義の始まりだそうだ。個人的には多数決が正しいとは思わないが(少数派が蔑ろにされてしまうため)、非民主的だった過去を否定するためにはこのように断言するしかなかったのだろう。本書は民主主義への理想と期待が詰め込まれていて読んでいるほうも胸が熱くなってくる。

当時存在した独裁はプロレタリア独裁だった。この独裁はファシズムやナチズムと違って共産主義に立脚している。共産主義が依拠する歴史観は唯物史観。人類の歴史は常に階級闘争によって成り立っており、階級闘争の根底には常に経済上の生産方法の変化が原因になっている、そういう歴史観だ。そして、社会主義とは共産主義に至るための第一段階であり、社会主義の先に共産主義がある。このように本書は民主主義と対立する政体も紹介されていて面白い。

本書が出てから70年以上経った。今では政治とカネの問題が民主主義を腐らせ、選挙においては投票率の低さが目立っている。民主主義教育はまだまだ必要なのではないか。本書は誰が読んでもいい本だが、特に18歳から22歳くらいまでの若者は読んだほうがいい。日本人は民主主義を獲得するまでに多くの血を流したし、世界的に見ても長大な歴史の上に現在の民主主義は存在する。二度と天皇制ファシズムの時代に戻してはならない。

米国にやって来た移民は、まず英語の習得からはじめ、無限に自分をアングロ・サクソン化しようとする努力をつづける。そして「アメリカ」社会は、先に来たものが新参者をいじめるというかたちで作用する社会的圧力を通じて、絶えず「お前は本当に米国人になっているか」――つまりどれだけアングロ・サクソン化したか――と問いつづける。

この間断ない忠誠調査によって、合衆国は「多をもって一となる」ことに成功し、「アメリカ」社会を統一する忠誠心のにかわをつくりあげた。つまりこの社会は間断なく模倣を強制する。そして組織化された模倣の奨励が「教育」というものだとすれば、つねに「教育」を強制する。したがって、この社会は、「よき米国市民」という優等生がたえず劣等生をむち打っている巨大な教室のようなものだともいえる。これほどダイナミックな国家と個人の関係はほとんど残酷といっていいであろう。この残酷さからのがれる道は、自分が優等生になる――つまりあらゆる意味で「成功」することにしかない。(p.233)

著者は1962年からプリンストンに2年間滞在し、大学で教鞭をとっている。本書はその滞在記である。

内容はすこぶる思弁的で、生活体験からくる社会分析・文明批評がとにかく鋭い。アメリカとは何なのか、日本とは何なのか。一個人の立場からその特質を剔出するところが刺激的だった。優れた批評家は優れた観察者であり、また優れた分析家なのだ。一流の書き手を異国に放り込むとこのようなアウトプットをするのだから、公費による留学制度は貴重である。日本政府は優秀な人材をどんどん外国に送り出すべきだ。

随所に保守主義者らしい見解が散見されるが、現代のネトウヨなんかよりもバランス感覚に秀でいてさほど違和感はない。日本史の専門家がしばしば保守主義者であるように、日本文学の専門家もしばしば保守主義者になる。ただそれだけの話なのだろう。著者がここから反米に転じることを考えると、本書の思索は新たな意味を持ってくる。国内から一歩も出たことのない愛国者は信用できないが、著者のように見聞を広め一定のフェアネスがある人物は信用できる。できればもっと長生きしてほしかった。

アメリカ滞在中にキューバ危機やケネディ暗殺があったところが「もっている」。また、教育者として思いのほか峻厳で容赦がないところも良かった。

1959年に発表された文体論。

この頃の江藤は新進気鋭の批評家だった。そのせいか当時の権威だった小林秀雄を批判し、反対に新しい作家だった大江健三郎や石原慎太郎を褒め称えている。その後の成り行きを知っているとこの図式は興味深い。

前半の理論編は大いに納得したが、後半の実践編は自分の実感とかけ離れていたので評価が難しい。とはいえ、全体的に尖っているところが面白く、若い批評家のひとつの到達点ということで高評価することになった。ここまで才気がほとばしっている評論も珍しい。『成熟と喪失』【Amazon】よりよっぽどいいのではないか。

著者は知覚することを言葉の構造を通して現実をみることと定義している。

人間は記号であることばによって、直接的な感覚の世界から自由になる。しかし、自由になったその瞬間に逆にことばの構造の制約をうけなければならない。つまり思惟は私を自由にすると同時に、私をことばの構造のなかにからめとる。また一方、ことばが実体ではなくて記号であるということは、とりもなおさずことばが非存在だということである。したがって、ことばによって思惟をおこなうということは、存在しないものによってまぎれもなく実在する世界に迫ろうとすることだということになる。そうすると、深刻な問題が発生するにちがいない。つまり、ことばのからくりにのせられて思惟をおこなう以上、人間は実在の世界に直接ふれることはないということになるのである。だが、現に私は万年筆を持ち、原稿用紙にむかって書いているではないか。現に私は世界にふれているではないか。あきらかに私の存在はたしかな現実のなかにある。しかし、そのことを私は知覚するよりほかはない。そして知覚することはすでにことばの構造を通して現実をみることであって、そうする以外になんの認識方法も私はもっていない。(p.13)

文体は行動であり、良い文体は「ことばを通りこしてじかに対象となる世界にふれたように感じる。いわば、この場合文体は現実にむかって開放されている」のだという。そして、科学者が自然から人間を排除しようとする(現実を客体化する)のに対し、文学者はすべてを自分の行動との関わりにおいて、自分の眼の高さから捉えようとする(現実を主体化する)。我々の日常語は複雑な構造をもった「現実」をひとつの「平面」としか見なせない。本書はそういった言葉の不完全さを前提にしている。

小林秀雄批判も読みどころの一つだが、ここは是非実際に読んでもらいたい。

1961年に発表された評伝。このとき小林秀雄は存命中である。

存命人物の評伝を書くというのはものすごいプレッシャーではなかろうか。本人から事実誤認を指摘される可能性があるし、テクストの読み解きにも同様の可能性がある。死人に口なしとはよく言ったもので、評伝なら故人を題材にしたほうがよっぽど安全だ。

ある人物について評伝を書くということは、その人物が関心を抱いたあらゆる事物に関心を抱かなければならない。人生の時間に限りがあることを考えると、常人はそんなこと到底できない。江藤はまだ若かったからそういうことができたのだろう。小林が書いた文章やその周辺事象を丹念に拾い上げ、一人の人物の虚像を立ち上げる。この仕事は伝記作家のものではなく、紛れもなく批評家のものである。なぜなら批評家というのは実像を暴くのではなく、虚像を捏造するのが役目なのだから。そのことについて江藤は自覚的だった。

「父」と「子」という切り口や若い頃の自殺未遂を引っ張るところは恣意的に感じるが、評伝がある種の創作であることを踏まえると、この問題設定が批評家・江藤淳の味なのだろう。これらは小林の関心事ではなく江藤の関心事であり、江藤は本作を通じて自己を曝け出している。

『ドストエフスキイの生活』【Amazon】について。江藤はE・H・カーの『ドストエフスキー』【Amazon】と比較した後、その欠点を次のように指摘している。

今からふり返ってみると、このような小林秀雄が、いかに彼自身峻烈に批判して来たものによく似ているかに驚かぬわけにはいかない。つまり、小林においても、生きているのは言葉――「思想」であって「人間」ではない。言葉が人間より生きているのは詩のなかにおいてであるから、小林の精神は詩的な傾向を有するというべきで、しばしば指摘した彼の「ドストエフスキイの生活」の奇妙さも、おそらく詩的な精神によって書かれた評伝の奇妙さということになるに違いない。この力作が「モオツァルト」に及ばぬ理由も、E・H・カアの「ドストエフスキイ」の魅力を持たぬ理由もそこにある。要するに、「モオツァルト」は完全に詩的であり、カアの「ドストエフスキイ」は完全に散文的であるのに、「ドストエフスキイの生活」では小林は本来散文的であるべき評伝をあまりに詩的な精神によって書こうとしているからである。あの「渇望」が彼に散文的になる余裕をあたえない。彼はマルクス主義というひとつの「実証主義」の破壊力に対決するのに急で、「実証する」という散文的な行為をとびこえねばならなかったからだ。(p.262)

この欠点を他山の石としたのか、江藤による評伝が徹底して散文的に書かれているところが目を引いた。

タロットの歴史について解説した第三章までは門外漢でも楽しめる。一方、第四章の図像学と第五章の実践的な占いは、タロットに関心がないときつい。そういう本ではあるが、貴族が使うゲーム用カードが神秘主義・秘教主義に転じ、現代まで脈々と受け継がれている歴史は知っていても損はない。未知の世界を知る喜びがあった。

タロットはルネサンス期に貴族がゲーム用カードとして使用していたが、18世紀後半、クール・ド・ジェブランによってオカルト的に解釈される。そして、20世紀までその伝統が受け継がれ、1960年代から70年代にかけてカウンターカルチャー運動によって広く大衆化する。近代以降、神秘的・秘教的な思想が受け入れられやすい時期が何度か来ていて、いずれも既存の価値観の行き詰まりに端を発していた。たとえば、19世紀後半のヨーロッパでは唯物論的思想への反発とキリスト教の衰退が背景にあるし、20世紀後半のアメリカでは近代的合理主義への懐疑が背景にある。まさしくメインカルチャーに対するカウンターとして存在しているのだ。オルタナティヴな価値観としてのタロット。そういう見方をすると文化史的にとても興味深い。

本書はアレイスター・クロウリーにも言及している。これで思い出したのが国書刊行会だった。この出版社はやたらとオカルトに強いが、今後深入りするなら避けては通れないだろう。いずれ『法の書』【Amazon】を手に取るかもしれない。

ちなみに、僕にとってタロットと言えば『ジョジョの奇妙な冒険』【Amazon】で、第3部のスタンドは敵も味方もタロットがモチーフになっていた。本書に掲載されている大アルカナの図像を見ると、幼い頃の思い出がふつふつと湧き上がってくる。タロットは日本のサブカルチャーにも影響を与えているのだった。

タロットには様々な種類があるが、現在はウェイト=スミス版がスタンダードである。このデッキは小アルカナも絵札にしたところが画期的だったそうだ。

キャメラを見つめてはならない。

キャメラの前で演じる俳優にとって、キャメラを見つめることは御法度だった。キャメラを無視することが、何よりもまず、俳優にとっての「自然な演技」なのだ。キャメラの前の俳優がキャメラを見つめるということは、つまりは観客と目を合わせることになり、スクリーンと客席との距離がなくなって、映画のなかで俳優のつくりあげたイリュージョンが消えてしまうからである。

キャメラは観客の欲望の眼なのであり、観客はキャメラとともに、見たいものを見るのである。たとえばスターのクローズアップは観客の欲望に応じてつくりあげられたイリュージョンにほかならないのだ。(p.150)

該博な知識に基づいた読み物で、1冊通して読むと映画史について分かった気にさせてくれる。専門家が気の向くまま逍遥している風情だが、手抜きは一切なく、平易ながらも充実した楽しみをもたらしてくれる。読み味としては、評論とエッセイの中間くらいの硬さでちょうどいい。こういう読み物は意外と少ないので助かる。

ヌーベルヴァーグは作家主義を標榜したが、それに反して黄金時代のハリウッド監督は作家ではなく職人だった。だからヒッチコックは作家としての演出論ではなく、職人の技術論をトリュフォーに語った。ハワード・ホークスやジョン・フォードも批評家をおかしな人間だと目していた。この話がとても面白い。

映画は文学に比べると歴史は浅いが、本書を読むととにかく世界が豊穣である。古典・名作を中心に引き続き追っていきたい。

本書の内容は以下の通り。

本書は古典的ハリウッド映画の製作様態を、もっぱら一九三〇年代後半から四〇年代前半の激動の十年に限定して論じたものである。(p.3)

プレストン・スタージェスの映画は未見(2024年10月31現在)なので何とも言えないが、フランク・キャプラの映画はそこそこ見ているので、彼を扱った章はとても刺激的だった。ハリウッドのスタジオ・システムにおいては、「一本のフィルムはしばしばひとりの作家(監督)の意図をはるかにこえたところで成立してしまう」。従って、後世の批評家が論じるような作家主義は成立しない。映画的史料の発掘と整理は、残酷にも作家主義の終焉を告げることになった。実際、古典的ハリウッドの監督はみな自分のことを職人と見なしているわけで、ここで明かされた事実は彼らの証言と辻褄が合う。

『深夜の銃声』(現在は『ミルドレッド・ピアース』というタイトルで流通している)を扱った章も面白い。女性映画という女のためのジャンルと、フィルム・ノワールという女嫌いのジャンル。双方が年少犯罪ものを媒介にして繋がり、戦中から戦後のアメリカ女性史を紡ぎ出している。この論考も気合が入っていて読み応えがあった。

デビュー作から『群衆』まで、キャプラが「個人による共同体の浄化」を主題として扱い、それが不可能な主題であることを示した。そのことを指摘しているのも興味深い。全体として作品論と作家論のバランスがいい本である。

数々のB級ノワールを撮ってきたジョセフ・H・ルイス、アンソニー・マン、リチャード・フライシャーの3人を取り上げている。本の構成としては伝記と評論を分離し、それぞれ別個の章で扱っているが、おかげで書いてあることがクリアになっていた。今後評論を書く人はこの形式を真似るといいだろう。

B級映画は映画作りを学ぶのに最適で、説話と視覚が均衡する古典的な演出を身につけることができる。これはどういうことかと言うと、B級映画は予算と時間の都合上物語を効率よく語らなければならず、そのための修行の場として機能しているのだ。一方、予算と時間を守ればある程度自由に作らせてもらえるので、職人でありながらも作家性が出しやすいのも特徴である。この体制はスタジオ・システム崩壊まで続く。

ルイスもマンもフライシャーもスタジオ・システムから出発し、崩壊後はそれぞれ別々の道を辿った。その数奇な人生が詳細に語られている。体制の転換期にあたってどうやって身を処していったのか。3人の作家生活がハリウッド史と重ねられていて興味深い。

U-NEXTで調べたところ、ルイスの映画は0本、マンの映画は10本、フライシャーの映画は6本しかない(2024年12月7日現在)。後はプライム・ビデオに数本あるくらいである。サブスクで見れないのが痛いところで、いちいちDVDを買うのは抵抗がある。今は円盤で見る時代ではないから。今後に期待するしかないだろう。

『拳銃魔』について研究書を書いたジム・キッチェスの見解として、フィルム・ノワールとスクリューボール・コメディの類似性が指摘されている。

スクリューボール・コメディはキャプラ(『素晴らしき哉、人生!』)などに顕著なように、大不況期の産物でもある。基本的に保守的で抑鬱的な社会が背景にあり、それが転覆され、揶揄されるような場合はスクリューボール・コメディになり、一見普通の社会の中に隠されたそうした側面が暴かれればノワールになる。ヘイズ・コードにより、あからさまな性描写が禁じられたことを逆手に取った際どい描写がスクリューボール・コメディを生む一方、犯罪を称えるような描写が禁じられ、ギャング映画が撮れなくなったことがノワールを生んだわけで、ヘイズ・コードの副産物であるという点でも両者は共通点を有する。

(……)スクリューボール・コメディも、(一時期の)ノワールも、女性が男性よりも上位に立つという点で共通する。女性こそが、画一的な価値観を有し、無垢で田園的な世界に住む男性を揺るがし、新たな世界(そこが天国であれ地獄であれ)に連れ出すのである。映画産業の構造的には、ノワールは(……)典型的にB級として作られ、ハリウッドA級に対するオルタナティヴであったが、スクリューボール・コメディは、A級作品そのものの中に同様のオルタナティヴな傾向が露出したものといえる。(pp.318-319)

個人的にかなり納得のいく記述だった。

今年放送(配信)のアニメで面白かったのは、『葬送のフリーレン』、『ダンジョン飯』、『魔法少女にあこがれて』、『僕の心のヤバイやつ』、『俺だけレベルアップな件』、『スナックバス江』、『ゆるキャン△ SEASON3』、『響け!ユーフォニアム3』、『ガールズバンドクライ』、『変人のサラダボウル』、『忘却バッテリー』、『負けヒロインが多すぎる!』、『チ。―地球の運動について―』、『ダンダダン』、『T・P・ぼん』の15作。はっきり言って豊作である。そろそろアニメから卒業したいと思っているが、こうまで面白いとなかなか果たせない。

ここ数年は海外文学どころか小説をほとんど読んでいない。これはサブスクの普及によって映画にアクセスしやすくなったからで、このブログもすっかり映画ブログに様変わりした。最近は映画の見方が分かってきて面白さが増している。人生は有限であり、我々の可処分時間は想像以上に少ない。だからなるべく楽しいことに時間を使うべきだ。いずれ文学に回帰する日も来るだろうが、それは映画という鉱脈を掘り尽くしてからになるだろう。実を言えば文学に後ろ髪を引かれるところもあるので、ある日突然映画を断って文学に戻るかもしれない。どうするか迷っている。

今年の10月から「今月読んだ本」と称して月別のまとめ記事を書くようにした。その月に読んだ本の短評を載せている。これを書くのが思いのほか楽しい。どうも僕は自分の考えを整理して文字に書き記すのが何より好きなようだ。ただ、読んだ本について書くことは自分の手の内を明かすことにもなるので、このまま続けるのは自殺行為ではないかと危惧している。何でもかんでも表に出すのは良くない。

歳を重ねるごとに月日が経つのが早く感じるが、今年は充実した日々を送れたと思う。何より面白い本をたくさん読めたのが幸せだった。

以下、年末特別記事の過去ログ。

pulp-literature.hatenablog.com

pulp-literature.hatenablog.com

pulp-literature.hatenablog.com

pulp-literature.hatenablog.com

pulp-literature.hatenablog.com

pulp-literature.hatenablog.com

pulp-literature.hatenablog.com

![映画技法のリテラシ- (1) ([1]映像の法則) 映画技法のリテラシ- (1) ([1]映像の法則)](https://m.media-amazon.com/images/I/51HSti0nP3L._SL500_.jpg)

![映画技法のリテラシー〈2〉 物語とクリティック ([2]物語とクリティック) 映画技法のリテラシー〈2〉 物語とクリティック ([2]物語とクリティック)](https://m.media-amazon.com/images/I/51SIAKWeqUL._SL500_.jpg)