★★★

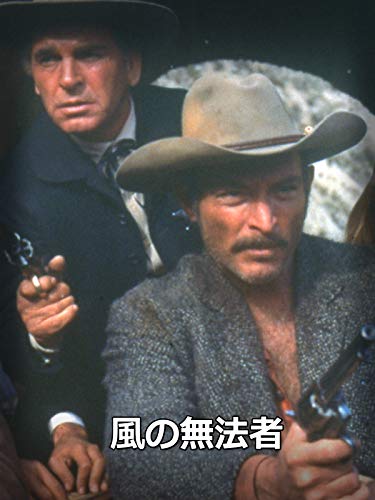

南北戦争後。無法者のカドリップ(リー・ヴァン・クリーフ)は仲間2人と泥棒をしていた。一味はヨーロッパから来たばかりのノバック(アントニオ・サバト)から、鉱夫たちの給料が入ったバッグを奪う。ところが、ひょんなことからカドリップとノバックは親しくなった。やがて鉱山の銀を巡ってバートン(ゴードン・ミッチェル)率いる盗賊団と対立。カドリップは保安官に任命される。

マカロニ・ウェスタン。カドリップの仲間に黒人がいる。このジャンルに黒人が出るのってなかなか珍しいのではなかろうか。しかし、IMDbを見てもキャストが分からない。ネットで調べたらアル・フースマンという俳優らしいが、正式にクレジットされていないようである。けっこう目立つ役柄だけに不思議だった。

ちなみに、もう一人の仲間はライオネル・スタンダーが演じていて、彼はマッカーシズムの時代にハリウッドから追放されている。ロマン・ポランスキーが監督した『袋小路』にも出ていた。ヨーロッパの映画界がハリウッドからパージされた人材の受け皿になっているのが興味深い。

無法者のカドリップが罪で汚れているのに対し、ヨーロッパ人のノバックはイノセンスを体現している。カドリップはノバックと親しくなり、町の保安官になることで居場所を得る。汚い格好をしていたカドリップも身なりを整えていてまんざらではない。この時点ではまだ無法者の正体を隠し持っていたが、盗賊団との激闘を経てカドリップの罪は洗い流される。そして、仲間を取るか友人を取るかの究極の選択。そのような通過儀礼を経て、カドリップはまっとうな道を歩むことになった。

アメリカ文学のキーワードであるイノセンスを、イタリア映画が取り入れているところが面白い。アメリカを舞台にするからには主題もアメリカ的になるのは当然なのだろう。本作においてアメリカのイノセンスは失われている。カドリップは無法者だし、近隣には大規模な盗賊団も存在している。彼らは罪で汚れていた(カドリップの泥棒仲間に説教師がいるのも皮肉だ)。一方、ヨーロッパから来たばかりのノバックは汚れていない。彼は西部の悪徳に染まっておらず、一度は盗みの被害に遭っている。ノバックは一貫して正義の側に立っていた。カドリップが変節したのは明らかにノバックの影響である。カドリップはノバックの正義に触れることで失われたイノセンスを取り戻した。つまり、汚れたアメリカ人が無垢なヨーロッパ人に浄化されているわけで、そういう話をイタリア人が制作しているところが面白い。

町の人たちがダンスで浮かれる中、盗賊団が群れをなして町に向かってくる。その様子をカットバックで表現したところが良かった。盗賊団の不穏さを劇伴でこれでもかと分からせてくる。また、盗賊団に奪われた銀を取り戻すために、町の有志が自警団を結成するところもいい。自分の身は自分で守る。共同体の危機は共同体で守る。これぞアメリカ人の精神である。