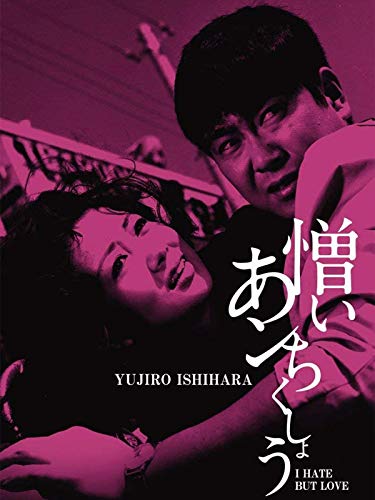

★★★★

人気タレントの北大作(石原裕次郎)はラジオやテレビに大忙しだった。彼にはマネジャーにして恋人の典子(浅丘ルリ子)がついている。2人は2年間付き合っているが、愛が冷めるのを恐れてキスやセックスをしていなかった。そんななか、奇妙な新聞広告を出した美子(芦川いづみ)がテレビに出演。九州の田舎に住む恋人にジープを届けてほしいのだという。2人の間には純粋愛があるようだった。それに興味を持った大作がジープの運搬を引き受ける。

『銀座の恋の物語』に比べると格段にモダンというか、ヌーヴェルヴァーグっぽい演出が入っていて面白い。芸能界を扱っているせいだろうか、浅丘ルリ子も妙に垢抜けている。石原裕次郎も浅丘ルリ子も下着姿を見せていて開放的だ。銀幕のスターがここまで体を張っていたとは驚きである。ともあれ、この手の映画は車がポイントのような気がする。日々の鬱屈を晴らすかのように車をぶっ飛ばす。それがヌーヴェルヴァーグ的若者の血のたぎりなのだ。車という近代の発明ほどフィクションに影響を及ぼしたものはない。ヌーヴェルヴァーグにおいて車は若者の象徴なのである。

前半は瀟洒なラブコメという感じだが、大作がジープに乗り込んでからは急に泥臭くなる。映画のトーンがガラリと変わるのだ。大作は純粋愛を知りたいという一念で仕事を投げ打ち、気の遠くなるほどの距離を運転する。大作は2年付き合った典子とは倦怠期にあった。一方、美子は2年も遠距離恋愛しているのに愛が冷めていない。彼女は愛の何たるかを熟知しているようで、「愛は作るものではなく信じるもの」だと言っている。純粋愛とは何なのか? 大作がそれを探求しようという行為は純粋である。しがらみも何も一切ない。というのも、彼は恋人を振り切ってジープに乗り込んだのだから。ところが、世間は大作を放っておいてくれなかった。テレビ局の連中が車で追いかけてきて彼の旅を番組に仕立てている。大作は人に囲まれカメラに映され散々だ。周囲からはポーズだスタイルだと決めつけられている。世間は若者の純粋な心を信じない。それどころか公共の電波に乗せて見世物にしている。かくしてヌーヴェルヴァーグ的若者は大人の無理解に邪魔されつつ目的地に向かうことになる。

この旅は大作と典子にとっての試練であり、それを乗り越えることでハッピーエンドを迎える。しかし、そこに至るまでの情念が凄まじい。特に典子の変貌はまったくの予想外だった。離れていく大作に執着するあまり、重い女と化すのである。彼女のやっていることは現代の言葉で言うとストーカーだ。大作を車で追いかけ、彼が思い通りにならないと見るや旅を妨害しようとしている。一方、大作は大作で典子を乱暴に扱っているのだから度し難い。ストーカーの彼女とDVの彼氏。そんな2人の情念は福岡での祭りで止揚し、一転して和解に至ることになる。このシーンは祝祭と情念の掛け合わせが見事だった。

それにしても、こんな時代から映画でマスコミ批判をしていたとは意外だ。本作におけるマスコミは徹頭徹尾軽薄である。存在の耐えられない軽さである。人の純粋な気持ちでさえ見世物にしているのだから。彼らが作っているのは24時間テレビのような感動ポルノだった。そう考えると、当時も現在もテレビ業界は変わってないのだろう。大衆に媚びたコンテンツはろくでもないし、その作り手もろくでもない。テレビって本当にくだらないと思う。