★★★

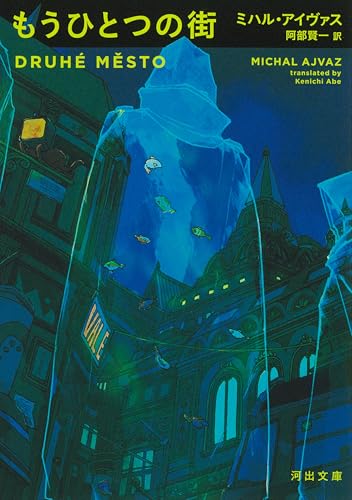

雪の降るプラハ。古書店で「私」は、書名も著者名も記されていない奇妙な本を買う。それはこの世のものではない文字で綴られていた。本の入手を機に、「私」は浮世離れした現実が次々と現れる「もうひとつの街」を探索することになる。

(……)「どうやったら、あなたがたの街の中心にたどりつけるのでしょう。私にとっては、大事なことなんです。宮殿の中庭や噴水のことも聞きました」

「どこに行くだって。おまえさんが中心を探せば探すほど、中心から遠ざかっているんだよ。中心を探すのをやめたとき、中心のことを忘れたとき、おまえさんは中心から二度と離れることはない」(p.101)

ページに字がみっしりと詰まった哲学的な幻想文学。現実に隣接する硝子越しの世界を題材にしている。正直、こういう小説をどう評すればいいのかさっぱり分からないのだけど、とにかくやたらと魚――それもサメ――が出てくるところが印象的だった。魚の祭典では雪の上をサメがのたうち回り、マグロが銛で突き刺されているし、別の日には「私」が訪問先でサメに襲われて格闘するはめになる。極めつけは瀕死のエイに空飛ぶ薬を飲ませて、「私」がその背中に乗って飛び回るところで、なぜ本作には魚がこんなにも出てくるのか不思議に思った(チェコには海がない)。空飛ぶエイについては、おっさんに銃で撃ち落とされるというおまけまでついていて笑える 。何でそんな余計なことをするんだよ、と心の中で突っ込んだ。

ほか、中心をめぐるやりとりが哲学的だった。「私」は街の中心に行きたいのだけど、それを望めば望むほど中心から離れてしまう。一読して精神分析を誘うシチュエーションで、フロイト先生にお出まし願いたいところである。本作はこれに限らず、全体的に登場人物のセリフに奥行きがあるというか、どこか日常と乖離したような不自然なものばかりで、長広舌が多いところも特徴だ。たとえるなら、ミニチュアの街の住人。名状し難い不思議な雰囲気を醸し出している。

それにしても、プラハというのは幻想文学とずいぶん相性のいい街だと思う。この小説なんか、東京やニューヨーク、あるいはロンドンやパリではまず成立しないだろうし。プラハにこういう特権的なイメージがあるのは、やはり地元の作家カフカのおかげだろう。プラハには由緒ある文学的観光名所みたいなところがあって、リアリズムで描かれたほうが逆に不自然ではないかと思える。